x

x

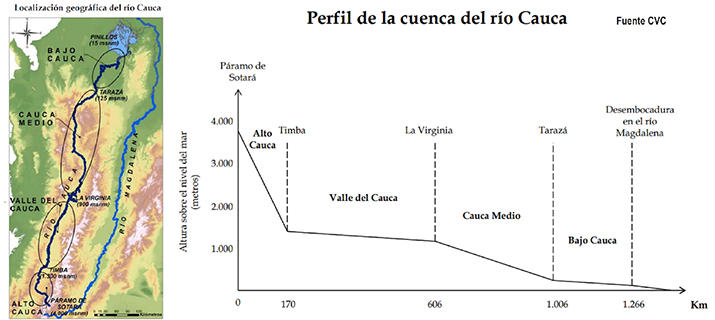

¿Cuántas zonas cubre el río Cauca?

El río Cauca cubre cuatro zonas, es un río cambiante en su geografía. La primera zona, el alto Cauca, se ubica entre el páramo de Sotará a 3.900 m.s.n.m. y el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. La segunda, el valle del río Cauca, se despliega entre el municipio de Suárez y la Virginia, Risaralda, en donde fluye ancho y pausado. Por ello, a finales del siglo XIX se puso en marcha la navegación fluvial a vapor entre Puerto Simmonds (Cali) y Puerto Sucre (Cartago). La tercera, el Cauca medio, transita entre la Virginia y Tarazá, en Antioquia, y configura un valle estrecho y profundo conocido como el “Cañón del río Cauca”, fuente de oro y en gran medida intransitable debido a sus frecuentes rápidos. La cuarta zona, el bajo Cauca, va desde Tarazá hasta el Brazo de Loba, abandona las cordilleras, recibe al Nechí, se derrama en ciénagas y fluye gigantesco por las bajas depresiones momposinas (Pineda Buitrago 2007).

Las cuencas del río Cauca.

Las cuencas del río Cauca. Tomada de: Pérez-Valbuena, Gerson Javier et al. 2015.

x

x

¿Cuál ha sido la relación del río Cauca con la minería?

El río Cauca ha jugado un papel importante en la historia de la minería de oro en Colombia. Ha sido una historia de explotación de recursos naturales, con consecuencias económicas y ambientales para la región. Así como la esmeralda, el oro es un elemento precioso desde tiempos ancestrales. Su forma, simbología y valor han sido objeto de poemas, canciones, novelas, mitos, y también de luchas políticas, económicas y sociales.

x

x

¿Qué ejemplos sobre el trabajo con el oro podemos mencionar?

El denominado “Tesoro Quimbaya”, es ejemplo del trabajo con oro. Es un conjunto de más de cuatrocientas piezas de cerámica, oro y tumbaga, pertenecientes a la cultura quimbaya clásica (500 AC a 600 DC) y considerado el hallazgo arqueológico más importante realizado en Colombia en 1890. Las piezas más llamativas de la colección fueron regaladas en 1893 por el presidente de Colombia a la reina regente de España, actualmente el Tesoro está en España. Hay un proceso en curso para su recuperación.

x

x

¿De qué se trata la leyenda de El Dorado y por qué es importante?

A la llegada de los españoles, circulaba la leyenda de un pueblo en el que la gente y sus casas estaban adornadas de oro y piedras preciosas. Su líder, el Cacique, bañaba todo su cuerpo en oro hasta quedar embadurnado por una capa dorada y luego se metía en la laguna. Además, en las ceremonias y funerales, los indígenas del pueblo llenaban las barcas de oro, porque, según la leyenda, había abundancia de este metal. Este relato atrajo a centenares de españoles y extranjeros a buscar El Dorado, pensando que bajo las aguas de aquella laguna se escondía el oro que había quedado enterrado en las profundidades. Es la leyenda más conocida e importante.

x

x

¿Desde cuándo existen las técnicas de extracción del oro en nuestro territorio?

La extracción de oro data de la época prehispánica. Esta explotación de placeres auríferos o minería de aluvión era realizada por los indígenas mucho antes de la llegada de los españoles. Las minas de aluvión o de oro corrido se trabajaban en tiempos de verano y sequía; en invierno se detenía el trabajo por el aumento del caudal del río. Los españoles copiaron las técnicas precolombinas para la extracción del oro (con el uso de la batea), además introdujeron el uso de otras herramientas (por ejemplo, el azadón). No obstante, las minas de oro se fueron quedando sin mano de obra debido a la alta tasa de mortalidad indígena por la llegada de los españoles. Esto abrió la puerta para la venta y compra de africanos esclavizados en la Nueva Granada con destino a las minas.

x

x

¿Cuál fue el poema que León de Greiff le dedicó al río entre 1926 y 1927?

Entre 1926 y 1927, León de Greiff trabajó en la línea del Ferrocarril de Antioquia como administrador del tramo y escribió los siguientes versos:

Yo río

de tus cóleras inútiles, oh Río,

oh tú Bredunco, oh Cauca de fragoroso

peregrinar por chorreras y rocales

-atormentado, indómito y bravío-

y de perezas infinitesimales

en los remansos de absintias aguas quietas,

y de lento girar en espirales

Y de cauce luminoso!

Oh Cauca, oh Cauca Río.