x

x

¿Qué es?

“José Arcadio Buendía no había oído hablar nunca de ese invento. Pero cuando se vio a sí mismo y a toda su familia plasmados en una edad eterna sobre una lámina de metal tornasol, se quedó mudo de estupor.”

Cien años de soledad, Gabriel García Márquez.

La fotografía es un proceso de reproducción de imágenes, donde el encuentro entre la inventiva humana (la cámara oscura), la luz y la química dan origen a la captura de una imagen. Desde sus orígenes ha hecho coincidir el arte con la ciencia.

x

x

¿Cómo empieza el proceso de difusión de la fotografía?

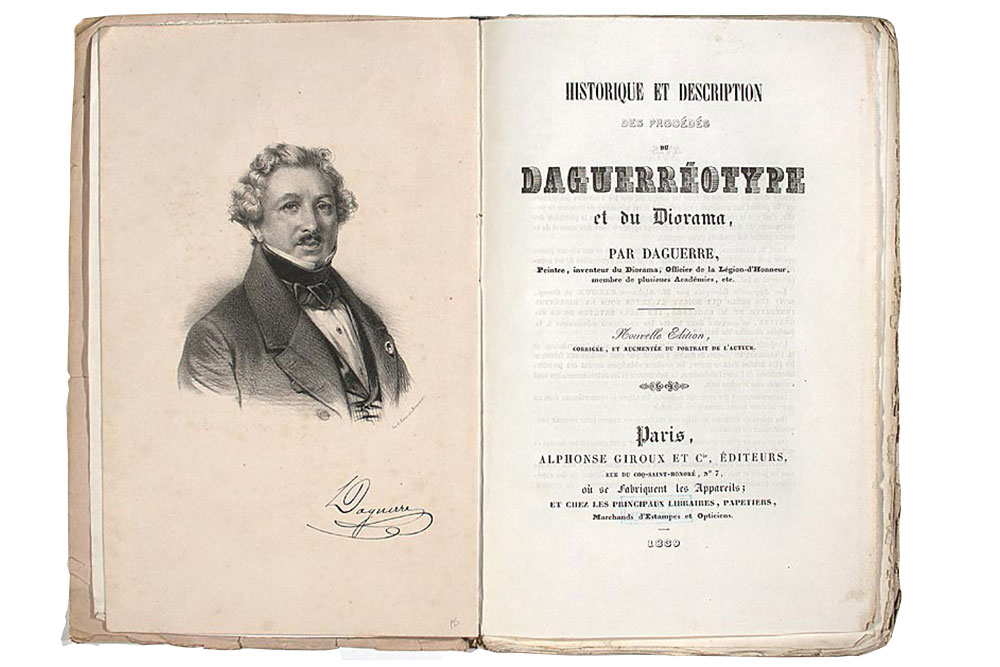

La llegada del primer procedimiento fotográfico a Colombia fue de la mano de viajeros extranjeros, gracias a las famosas “excursiones daguerrianas”. Esta serie de viajes de exploración destinadas a llegar hasta los lugares más alejados del planeta formó parte del mecanismo de difusión del “daguerrotipo” que, desarrollado por la alianza entre Jaques Mandé Daguerre y Nicéphore Niépce, permitía fijar la imagen proyectada en una cámara oscura sobre una superficie de plata pulida.

x

x

¿Quiénes fueron los precursores de la nueva invención en Colombia?

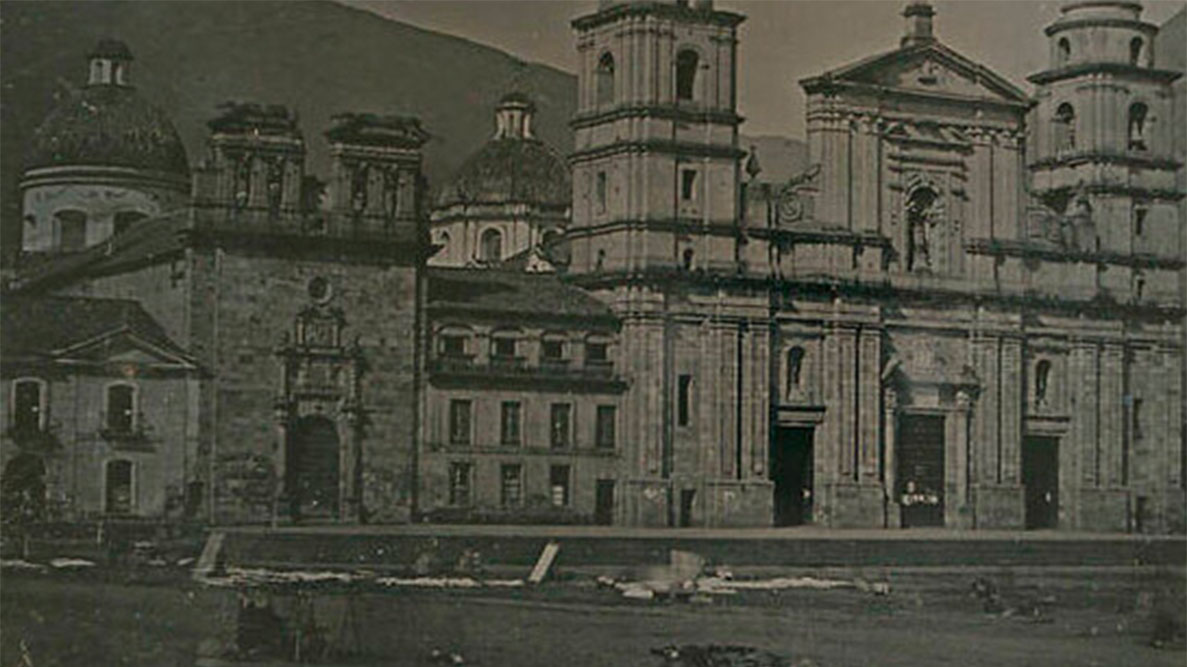

De esta primera incursión, quedan las imágenes de La calle del observatorio y una vista de la Catedral, primeras fotografías que se conservan de Bogotá, y que fueron tomadas por el barón Jean Baptiste Louis Gros, delegado de negocios de Francia ante el gobierno de La Nueva Granada en 1840. Otro fotógrafo heredero de los viajes de Daguerre fue Henri Louis Duperly, quien realizó retratos sociales, escenas rurales y paisajes urbanos de Bogotá y de Tunja. Por su parte, el norteamericano John Armstrong Bennet, que llegó a Colombia en 1848, fue importante en el desarrollo de la fotografía al instaurar una galería de la que sería encargado, entre 1853 y 1855, el pintor y fotógrafo Luis García Hevia, quien a su vez fue maestro de Fermín Isaza, pionero de la fotografía en Medellín.

x

x

¿Cuál es la relación de la fotografía con otras técnicas de representación visual?

Se suele pensar que con la llegada de la fotografía otras técnicas de producción y reproducción de imágenes fueron quedando rápidamente en el pasado (como la litografía o la pintura). La verdad es que la fotografía se asoció a estas formas, se enriqueció y contribuyó a las mismas. De hecho, las prácticas fotográficas entraron rápidamente dentro de los oficios del grabado, de la imprenta, de la tipografía y otras labores que ya eran comunes en las urbes del país a mediados del siglo XIX.

x

x

¿Cuál fue la invención que dio el gran impulso a la fotografía?

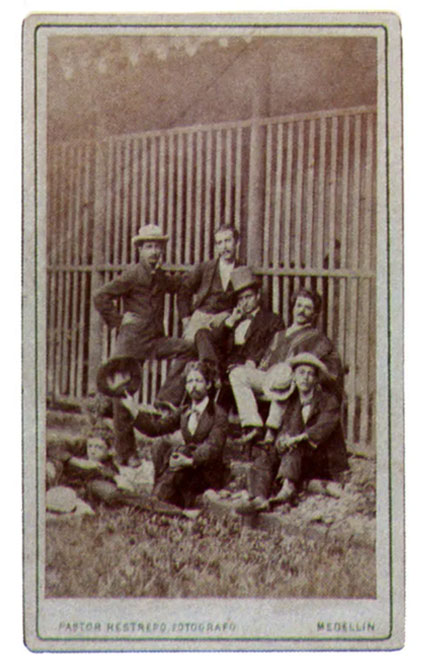

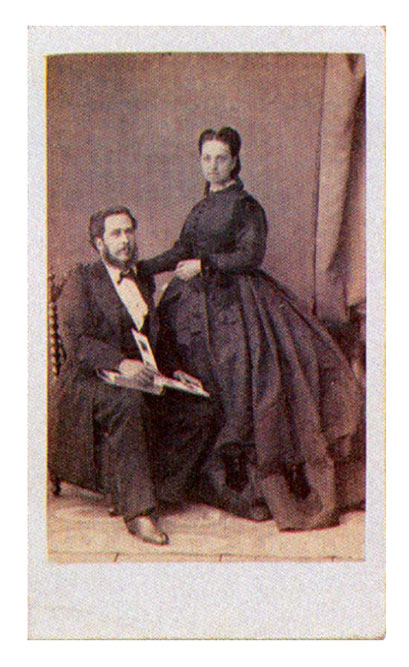

La invención y la llegada de las tarjetas de visita. En Europa, fue el francés André Adolphe Disderi a patentar las cartes-de-visite en 1854. A uno y otro lado del Atlántico la nueva invención se popularizó en los años sesenta. Se trata de fotografías de pequeño formato, fáciles de reproducir que permitían conseguir varias copias dividiendo el negativo en ocho o diez partes, lo que reducía los costes del proceso y que funcionaba especialmente para retratos de estudio. El resultado eran unas fotografías de 6 x 10 cm, de rápida producción y consumo. Las personas intercambiaban tarjetas de visita de sí mismos, de la familia y coleccionaban las fotografías de los personajes más ilustres de la época: militares, actrices y todo tipo de celebridades políticas.

x

x

¿Cuáles fueron los códigos de representación de las tarjetas de visita?

Los códigos de representación de las tarjetas de visita se construyeron sobre tres elementos fundamentales: el cuerpo, el vestuario y el escenario. Los retratos de cuerpo entero eran los más habituales. El retratado, o personaje principal, aparece en el centro, y los otros elementos están dispuestos a su alrededor, destinados a resaltar la figura del personaje en cuestión. En los retratos en los que aparecen más de una persona hay siempre elementos de narrativa visual que permiten identificar la figura dominante, con una serie de códigos que transmiten el posicionamiento jerárquico dentro de la imagen.

x

x

¿Qué otros aspectos de la fotografía del siglo XIX vale la pena destacar?

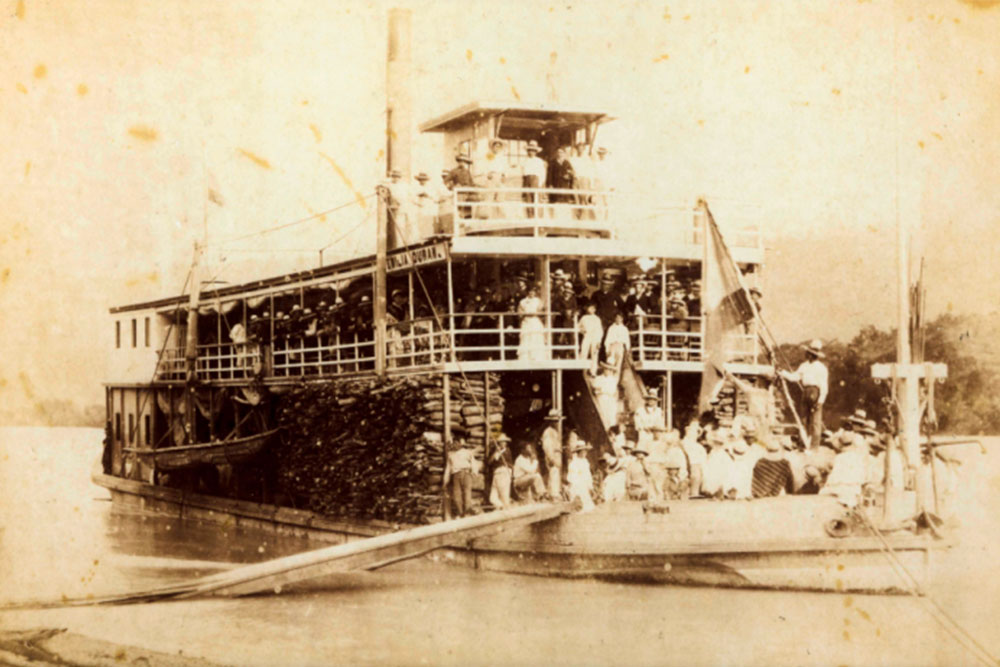

Su lugar en la configuración del paisaje, heredero de la tradición pictórica italiana y de las representaciones románticas del Gran Tour que tuvieron una incidencia en la manera de ver y retratar los sugestivos lugares y escenarios de la naturaleza colombiana. Otro aspecto es su valor documental, sobre todo a finales de siglo, cuando la fotografía participó en el registro de ciudades, de pueblos y de sus habitantes. En este último aspecto, manteniendo los códigos de representación en los que se exaltaban las élites locales, mientras que los demás sectores de la población eran representados a través de una mirada más "exótica" que se refería a los "tipos" y "costumbres" de la época. Dentro de los conflictos civiles, aquel que recibió más atención fue la trágica Guerra de los Mil Días.