x

x

¿Según la leyenda cuál es el origen de las esmeraldas?

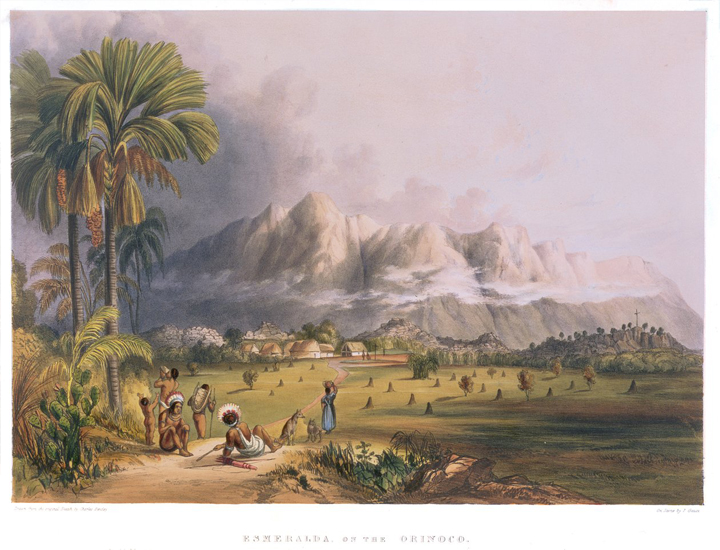

Los cerros situados en los municipios colombianos de San Pablo de Borbur, Pauna y Muzo localizados en la provincia de occidente del departamento de Boyacá

Los cerros situados en los municipios colombianos de San Pablo de Borbur, Pauna y Muzo localizados en la provincia de occidente del departamento de Boyacá

En Boyacá – puntualmente donde está ubicada la mina de Muzo -, el dios Are creó a Fura y a Tena para que poblaran la tierra, siendo fieles el uno al otro a cambio de la eterna juventud y felicidad. Ante el incumplimiento de la promesa por parte de Fura, Tena decidió quitarse la vida volviendo a la inmortalidad y la vejez. Fura arrepentido, lloró incesantemente. Al ver el llanto y el dolor de Fura, Ares se compadeció de ambos y los convirtió en dos peñas protegidas por serpientes y tormentas, en cuya base las lágrimas de Fura se convirtieron en esmeraldas. Estas personalidades precolombinas, Fura y Tena, fueron inmortalizadas en los nombres de las dos montañas más importantes de la región a tan solo un paso de las minas de Muzo y es así, que las lágrimas de Fura, es decir, las esmeraldas colombianas, yacen desde hace miles de años en esta región.

x

x

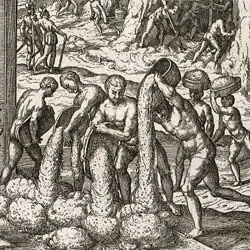

¿Cómo era la extracción de la esmeralda en época precolombina?

En la época precolombina dichas zonas esmeraldíferas fueron habitadas por la población indígena Muzo. Según algunas crónicas y estudios, anterior a los muzo habitaban la región los muiscas para quienes las esmeraldas simbolizaban lo sagrado y la fertilidad de la vida. Los enfrentamientos entre estos dos grupos dejaron como vencedores a los Muzo, quienes se establecieron en el territorio hasta la llegada de los españoles (Almonacid, 2019).

Monumento a los índigenas y la esmeralda Chivor (Boyacá)

Monumento a los índigenas y la esmeralda Chivor (Boyacá)

x

x

¿Qué cambios sufrió la extracción durante la Conquista y la Colonia?

Los españoles diseñaron también un sistema social, burocrático y administrativo alrededor de la extracción de esmeraldas. Inventaron figuras como: el veedor, el director y el factor. Los trabajadores eran principalmente indígenas esclavizados por los encomenderos. Con el tiempo cuando la mano de obra indígena fue insuficiente, la Corona ordenó comprar esclavos en África para enviarlos a las minas auríferas y esmeraldíferas. Junto con otros artefactos y materias primas, las esmeraldas llegaron a manos de la Corona española y así fueron adquiriendo cada vez más valor. Este valor residía principalmente en dos aspectos: el precio al que eran vendidos fuera de las colonias y los quintos que eran cobrados en territorio americano.

x

x

¿Qué se entiende por la «fiebre verde» en la época moderna?

«La fiebre verde» es la manera como los mineros llaman a ese sentimiento o deseo que los mantiene en la búsqueda de la gema. Las ambivalencias que se presentan entre estos individuos y la constitución de una sociedad llena de incertidumbres e indeterminaciones que se traducen en muchos aspectos de la vida en esta región.

x

x

¿Qué otras características tienen la llamada «fiebre verde»?

El gran negocio de la extracción de esmeraldas la tienen algunas empresas mineras extranjeras o, las han tenido, empresas colombianas herederas de antiguas empresas internacionales, como es el caso de la Texas Colombia, subsidiaria de Texma en Estados Unidos. Estas empresas contratan mano de obra local, pero mucha gente queda por fuera. Las personas, que no entran en los contratos de las empresas mineras, se dedican a la guaquería. Razón por la cual, la llamada “fiebre verde” enmarca también una lucha por la supervivencia de la población de la región que se ha dado con matices de superstición y reglamentaciones discriminatorias de las empresas mineras, en su mayoría extranjeras.

x

x

¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en la guaquería?

Dentro del ejercicio de la guaquería existe un gran número de mujeres que, lejos de portar esmeraldas como ornamentación y glamour, deben luchar contra los hombres que han sido siempre la prioridad dentro de las minas. Estas mujeres deben subsistir de manera muy precaria, pues casi no son contratadas por empresas mineras y en la guaquería deben “pelearse” por encontrar alguna gema. En un informe especial de ONU Mujeres y Verdad Abierta sobre las mujeres en la guerra colombiana, encontramos un texto sobre la situación de la mayoría de mujeres en la zona esmeraldífera de Boyacá. Según sus testimonios, ellas llevan a cabo una práctica que denominan, “voladoras”, es decir, las empresas mineras sacan restos de tierra en volquetas y las lanzan fuera donde hay cientos de personas esperando para lanzarse a buscar alguna esmeralda.